蒙古族的日常生活

認識 – 蒙古族 食、衣、住、行、育樂

⠀

與大自然和諧共存的生活方式,如為適應游牧生活而發展出便於搬遷的蒙古包與帳蓬式住屋,或以馬、牛、羊、駱駝等動物做為飲食、服飾、交通工具等來源的生產生活方式,以及隨處可見取材於大自然的花草、雲朵、羊角等圖案做為裝飾的生活藝術,都具體展現蒙藏族順應自然與自然共存的游牧文化特色。

⠀

或許你能這樣想像 勒勒車就像草原上的超跑

⠀

食 ⇶

蒙古族飲食以「白食」及「紅食」為主,亦有飲茶習慣。「白食」是指牲畜乳汁做成的各式奶製品,如奶酪、奶皮子,「紅食」則指肉製品,羊肉在經過傳統燒烤、風乾後即成為肉乾。

⠀

衣 ⇶

蒙古族衣服多取材自動物皮毛,由於長時間在馬背上活動,服飾具有較強的保暖防寒與便於騎射的功能。衣服特色為長袍、高領,袖口多有馬蹄袖設計,上緣較長可保護手部與禦寒,下緣較短便於拉弓,坎肩穿於長袍外做套裝用,男袍腰帶常掛上「三不離身」的蒙古刀、打火鐮與鼻煙壺。

⠀

住 ⇶

蒙古包特色為拆搭方便、易於搬遷,以適應逐水草而居的游牧生活。在寒冷季節時可增加蒙古包外圍的圍氈層數,天氣炎熱時則可解開圍氈上下緣,使包內通風透氣,可謂冬暖夏涼。

⠀

行 ⇶

蒙古族傳統依賴馬及駱駝做為交通運輸工具,擅長製作馬鞍、馬鞭等用具。常見的勒勒車結構簡單,易於製造修理,一般使用牛或駱駝拉車,多用來搬運蒙古包和柴草等物資。

⠀

育樂 ⇶

蒙古馬頭琴音樂、長調及呼麥已被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產。(長調:特色為演唱時每個字的音節會被拉長,一首數分鐘的歌可能僅十幾個字。呼麥:又稱喉音唱法,演唱者能在同一時間發出兩種聲調。

⠀

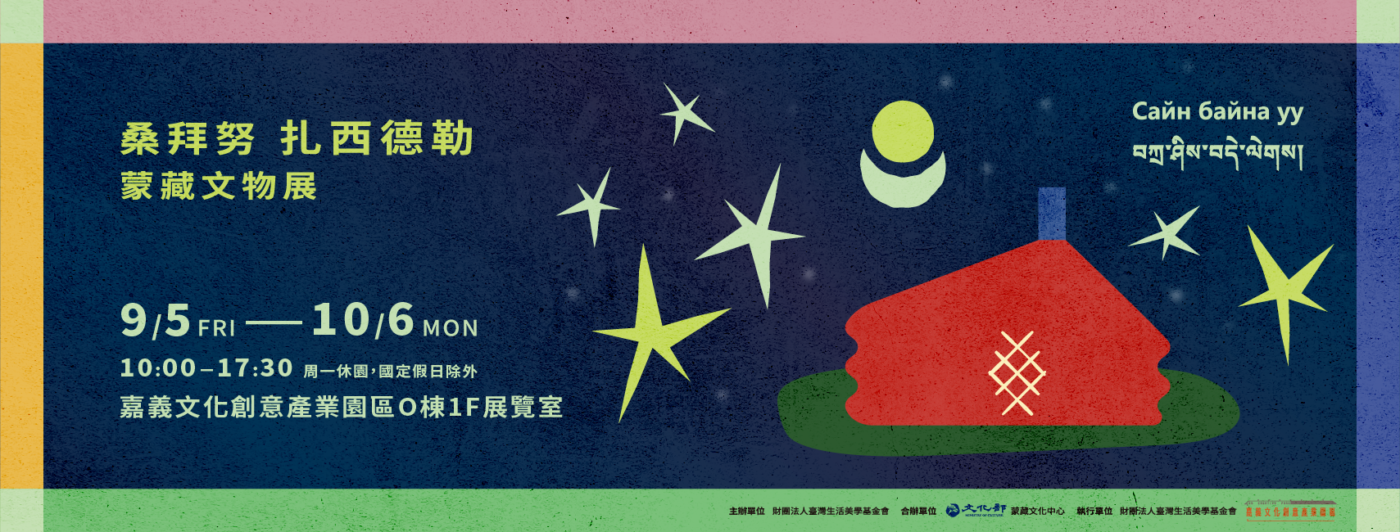

➲ 桑拜努 Сайн байна уу扎西德勒 བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 蒙藏文物展

◖展覽日期|9.05 ㊄ – 10.06 ㊀ 周一休園,國定假日除外。

◖展覽時間|10:00-17:30

◖展覽地點|嘉義文化創意產業園區O棟1F 展覽室

◖主辦單位|財團法人臺灣生活美學基金會

◖合辦單位|文化部 蒙藏文化中心

◖執行單位|財團法人臺灣生活美學基金會嘉創園區

|

|

|